エンジニア不足を解決!ビジネスを加速させる「ローコード開発」とは?

プログラミングの専門知識を最小限に抑え、素早いシステム構築を可能にする「ローコード開発」。その市場規模は年々拡大し、ガートナー社の予測では「2025年までに新規アプリケーションの70%がローコード/ノーコードテクノロジーを使用する」と言われています。

本記事では、ローコードの基礎概念から、ノーコードとの決定的な違い、導入リスクとその回避策、そしてカテゴリ別の詳細なツール選定ガイドまで網羅的に解説します。

「現場のシステム化要望が溜まっているが、開発リソースが足りない」「DXを進めたいが、エンジニア採用が難航している」といった課題を抱えるビジネスリーダー、CIO、IT担当者はぜひご参考ください。

目次

ローコード開発とは? なぜ今、企業に必要なのか

ローコード開発(Low-Code Development)とは、ソースコードの記述を最小限に抑え、GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)上のドラッグ&ドロップ操作や設定を中心にアプリケーションを構築する開発手法です。

従来の開発手法(プロコード/スクラッチ開発)が、職人がレンガを一つひとつ積み上げて家を作る「注文住宅」だとすれば、ローコード開発は、あらかじめ用意された高品質なパーツを組み合わせて家を作る「プレハブ工法」に例えられます。必要な部分(内装や特定の機能)だけを職人が手を加えることで、スピードと自由度を両立させるアプローチです。

背景にある「2025年の崖」と「人材不足」

なぜ今、ローコードがこれほどまでに注目されているのでしょうか。その背景には、構造的なIT人材の枯渇があります。

経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」レポートでは、老朽化したレガシーシステムの維持管理にIT予算と人材が割かれ、攻めのDXにリソースを回せない現状が指摘されています。

さらに、少子高齢化に伴い、高度なスキルを持つエンジニアの採用倍率は跳ね上がり続けています。「エンジニアを採用して内製化する」という戦略自体が、多くの企業にとって実現困難になりつつあるのです。

この状況下で、「高度なプログラミングスキルを持たない人材(非エンジニア)でもシステム開発に参加できる」ようにするローコード開発は、企業の生存戦略そのものと言えます。これを「開発の民主化」と呼びます。

「ローコード」と「ノーコード」の決定的な違い

「ローコード」と「ノーコード」を比較

「ローコード」と「ノーコード」はセットで語られることが多いですが、ビジネスにおける適用範囲、対象ユーザー、解決できる課題は明確に異なります。ここを混同してツールを選定すると、「やりたいことができない」または「現場が使いこなせない」という失敗に直結します。

| 比較項目 | ローコード (Low-Code) | ノーコード (No-Code) |

| コード記述 | 必要最低限(複雑な処理にはコード記述が可能) | 完全不要(一行も書かない) |

| 主な開発者 | ITエンジニア、情シス担当者、高いリテラシーを持つパワーユーザー | 現場のビジネスユーザー(営業、人事、総務など) |

| 最大のメリット | 高い生産性を持ちながら、スクラッチ開発に近い拡張性を持つ。 | 学習コストが極めて低く、導入したその日から使える。 |

| 留意点(デメリット) | データベース設計やロジック構築の基礎知識が必要。 | プラットフォームが提供する機能の範囲内でしか作れない。複雑なロジックや大規模データ処理は苦手。 |

| 適した用途 | 基幹システム連携、顧客向けポータルサイト、全社規模の業務システム、複雑な計算を伴うアプリ。 | アンケートフォーム、イベント受付サイト、部署内のタスク管理、簡単な承認ワークフロー。 |

結論:「ノーコード」と「ローコード」の使い分け

上記の比較を踏まえ、使い分けとしては以下のように整理します。

”全社的なデータを活用し、部門を跨ぐ業務プロセスをシステム化したい” なら、「ローコード」。

”自分たちの手元の業務を、自分たちで楽にしたい” なら、「ノーコード」。

ローコード開発導入がもたらす3つの変革

単に「開発が楽になる」だけではありません。ローコード開発は、組織のあり方やビジネスのスピード感そのものを変革します。

「仮説検証型」ビジネスへの転換(Time to Marketの短縮)

従来のウォーターフォール型開発では、要件定義からリリースまでに半年〜1年かかることがザラでした。しかし、現代のビジネス環境では、1年後には市場のニーズが変わっている可能性があります。

ローコード開発では、プロトタイプ(試作品)を数日〜数週間で作成できます。まずは最小限の機能(MVP)でリリースし、ユーザーの反応を見ながら修正を加えるアジャイルな開発が可能になります。「正解がわからない時代」において、このスピード感は最強の武器になります。

「シャドーIT」を「管理された市民開発」へ昇華

現場部門がIT部門の対応の遅さにしびれを切らし、Excelマクロや無料のクラウドツールを勝手に使い始める現象を「シャドーIT」と呼びます。これはセキュリティリスクの温床です。

IT部門が公式にローコードプラットフォームを提供し、「ここなら自由に作っていいよ」というサンドボックス(砂場)を用意することで、シャドーITを表舞台に引き上げることができます。これを**「市民開発(Citizen Development)」**と呼び、ガバナンスを効かせながら現場の改善意欲を引き出すことが可能です。

限られたエンジニアリソースの「選択と集中」

すべてのシステムをハイスキルなエンジニアが手書きで作る必要はありません。

定型的な画面UI、データベースのCRUD(登録・参照・更新・削除)処理、認証機能などはローコードツールに任せることで、開発工数を60〜80%削減できます。

空いたリソースで、エンジニアは「AIアルゴリズムの実装」「差別化につながるコア機能の開発」「アーキテクチャ設計」といった、人間にしかできない高付加価値な業務に集中できます。

導入前に直視すべきリスクと対策

メリットばかりが強調されがちですが、失敗事例も少なくありません。導入前に以下の「落とし穴」を理解し、対策を講じておく必要があります。

ベンダーロックインのリスク

ローコードツールで作成したアプリケーションは、そのプラットフォーム上でしか動作しません。生成されるコードが独自言語であったり、ランタイム(実行環境)に依存していたりするためです。

将来的にツールを解約する場合、アプリケーションをゼロから作り直す必要があります。

【対策】

将来的な移行リスクを考慮し、「差別化の源泉となるコアシステム(SoR)」はスクラッチ開発やオープンな技術で作り、「変化の激しいサブシステム(SoE)」はローコードで作る、といった**「バイモーダルIT」**の考え方でポートフォリオを組むことが重要です。

「野良アプリ」の乱立(ゴミ屋敷化)

誰でも簡単にアプリを作れる反面、作成者が異動・退職した後に、誰もメンテナンスできない「ゾンビアプリ」や「野良アプリ」が社内に乱立するリスクがあります。

【対策】

- アプリの公開前にIT部門が簡易レビューを行うプロセスを設ける。

- 「作成者」「利用目的」「更新頻度」を台帳管理する。

- 1年以上使われていないアプリは自動的にアーカイブするルールを設ける。

といった運用ルールの策定が不可欠です。

パフォーマンスとスケーラビリティの限界

一般的なWebアプリなら問題ありませんが、数百万件のデータを複雑に結合して処理するような高負荷なバッチ処理や、ミリ秒単位のレスポンスが求められるシステムには向きません。

【対策】

重い処理はデータベース側のストアドプロシージャや、専用のバッチサーバー(AWS Lambdaなど)に任せ、ローコード側はあくまで「UIと呼び出し」に徹するなど、アーキテクチャでの工夫が必要です。

目的別・主要ローコード開発ツール選定ガイド

一口にローコードと言っても、得意分野は千差万別です。自社の目的に合致したツールを選ばなければ、投資対効果は得られません。ここでは5つのカテゴリに分けて代表的なツールを紹介します。

エンタープライズ・基幹システム構築向け

数千人規模の利用、複雑な権限管理、レガシーシステムとの連携が必要な場合。

- OutSystems: ローコード市場のリーダー的存在。AIによる開発支援機能が充実しており、生成されるコードは標準的な.NETやJavaであるため、パフォーマンスも高い。大規模開発のデファクトスタンダード。

- Mendix: IBMやSAPとの親和性が高く、エンタープライズ領域に強い。アジャイル開発を促進するコラボレーション機能が統合されているのが特徴。

Microsoftエコシステム活用向け

すでにMicrosoft 365(Office)を導入しており、Excel業務をシステム化したい場合。

- Microsoft Power Apps: ExcelやSharePointとシームレスに連携可能。PowerPointを作るような感覚でアプリ画面を作成できます。多くの企業でライセンス範囲内で利用できるため、追加コストが低いのが魅力。

CRM・SFA拡張向け

営業データや顧客データを活用したアプリを作りたい場合。

- Salesforce Platform: 世界No.1 CRMの基盤を利用。顧客データベースが最初から用意されているため、営業支援やカスタマーサポート関連のアプリ開発速度は圧倒的です。「Lightning App Builder」でコンポーネントを配置して開発します。

日本企業向け・現場主導型(kintoneなど)

IT部門主導ではなく、現場の課長やリーダーが手作りで業務改善したい場合。

- kintone (キントーン): サイボウズ社が提供。日本の商習慣(ハンコ、ワークフロー、日報)に馴染みやすいUI。ドラッグ&ドロップでデータベース型アプリを作成でき、コミュニケーション機能も充実。非IT部門でも挫折しにくい設計が特徴です。

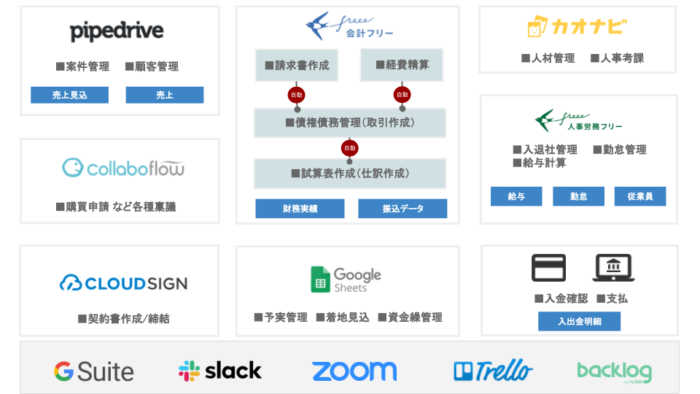

【重要】システム連携・統合(iPaaS)向け

ここが盲点になりがちですが、アプリを作るだけでなく、「作ったアプリ同士」や「既存システム」をつなぐ仕組みもローコード化する必要があります。

失敗しない導入ロードマップ

ツールを買って終わりではありません。むしろ、そこからがスタートです。組織にローコード開発を定着させるための3ステップを紹介します。

Step 1. 適用範囲の選定とPoC(概念実証)

いきなり「全社基幹システムのリプレース」を目指してはいけません。失敗した時のダメージが大きすぎます。

まずは「総務部の備品管理」「営業部の日報入力」など、「失敗しても致命傷にならず、かつ現場が不便を感じている業務」をターゲットにします。ここで1〜2ヶ月のPoCを行い、ツールの使い勝手や、自社のエンジニアが馴染めるかを確認します。

Step 2. CoE(センター・オブ・エクセレンス)の設置

ローコード導入を成功させている企業の共通点は、**CoE(Center of Excellence)**と呼ばれる専門組織を持っていることです。

CoEは以下の役割を担います。

- ガイドライン策定: 命名規則、セキュリティ基準、UIデザインの統一ルールの作成。

- 部品化・テンプレート化: よく使う機能(ログイン、社員検索など)を部品化し、再利用できるようにする。

- 教育・サポート: 現場開発者向けのトレーニング実施や、技術相談窓口の運営。

IT部門の一部メンバーと、各部署のパワーユーザーを集めてCoEを組成しましょう。

Step 3. 市民開発者の育成とコミュニティ化

CoEがすべてを作るのではなく、徐々に現場の社員(市民開発者)が自分で作れるように権限委譲していきます。

社内で「ローコード開発コンテスト」や「事例発表会」を開催し、互いにノウハウを共有し合うコミュニティを作ることで、自律的な改善文化が根付きます。

ローコード開発の未来とAI

ローコード開発は、生成AI(Generative AI)の融合によって、次のフェーズへ進化しつつあります。

Microsoftの「GitHub Copilot」やOutSystemsのAI機能に見られるように、「自然言語で『在庫管理アプリを作って』と指示すると、アプリの骨格とデータベース設計が自動生成される」未来はもう目の前です。

しかし、AIがどれだけ進化しても、「何を解決したいのか(要件定義)」や「業務プロセスをどう変えたいのか(設計)」を決めるのは人間です。

コードを書く作業から解放された私たちは、より本質的な「ビジネスデザイン」や「課題解決」に能力をシフトしていく必要があります。

まとめ:ローコードを「武器」として使いこなすために

ローコード開発は、エンジニア不足を補うための単なる「妥協案」ではありません。ビジネスとITの距離を極限まで近づけ、変化に強い組織を作るための「最強の武器」です。

まずは無料トライアルや小規模なプロジェクトから着手し、実際に手を動かしてみてください。

「アプリを作る」ためのツールと、JOINTのような「つなぐ」ためのツールを組み合わせ、データのサイロ化を防ぎながら、組織全体の生産性を底上げしていきましょう。

その一歩が、貴社のDXを加速させる大きな推進力となるはずです。

SaaS連携基盤なら「JOINT」にお任せください

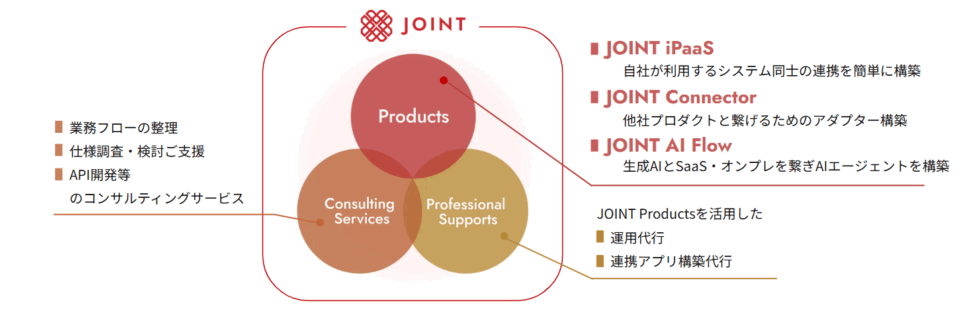

ストラテジットは 「AIとSaaSの力をすべての企業に」 をミッションに、連携ツールであり連携基盤でもあるJOINT シリーズを展開しています。

まずは “どんな連携が可能か知りたい” という段階でも、お気軽にご相談ください。

- SaaSベンダー向けiPaaS「JOINT iPaaS for SaaS」

SaaSベンダーが自社製品に連携機能を簡単に組み込めるEmbedded iPaaS - SaaS利用者向けiPaaS「JOINT iPaaS for Biz」

SaaS利用企業向けのデータ連携・業務自動化ソリューション - 生成AI連携基盤「JOINT AI Flow」

AIが必要なデータを探し出し、業務フローに沿ってつなげる新しいAI連携サービス

これらのソリューションを通じて、ベンダー・利用企業双方に「つながる価値」を提供します。

自社SaaSの満足度を上げたいSaaSベンダー様、まずは話だけでも聞いてみたいといった企業様は、ストラテジットが提供する 『JOINT』プロダクトを是非ご検討ください。